শঙ্খ ঘোষ চলে গেলেন, প্রতিমা বৌদিকে সঙ্গে নিয়েই। আমি তাঁর নিকটতম কেউ নই।কিন্তু তাঁর অযাচিত স্নেহ প্রসাদে কৃতার্থ সেই বোধ থেকেই আমার এই অকিঞ্চিৎকর শ্রদ্ধাসম্পুট।

আমরা যারা নিতান্তই সামান্য মানুষ- যাদের দিনযাপন দিনান্তেই মিলিয়ে যায়, সেই যাপন অন্য অর্থ পেয়ে যায় বিশেষ কোনো মানুষের সামান্য সান্নিধ্যও পেলে।যাঁকে মনে হয়েছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে, দূরবর্তী নক্ষত্র- তাঁকেই যদি পেয়ে যাই প্রাত্যহিকতার কোন পরিসরে- বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাও চলে যায়।কবি শঙ্খ ঘোষ কে সহকর্মী হিসেবে পেয়ে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ও তাই হয়েছিল।

তবে সহকর্মী হিসেবে পাওয়ার অনেক আগেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কবিতার মাধ্যমে।চমৎকৃত হয়েছিলাম বহুল পরিচিত সেই কয়েকটি পংক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে- হাওড়া ব্রিজের চুড়োয় উঠুন,/ নিচে তাকান ঊর্ধ্বে চান-/ দুটোই মাত্র সম্প্রদায়,/নির্বোধ আর বুদ্ধিমান।

সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শবিহীন এই নতুন সাম্প্রদায়িক বিভাজন আমাদের মতো কলকাতায় এসে পড়তে বাধ্য হওয়া হতচকিত গ্রামীণ দের নাগরিকতার সঙ্গে সমঝোতায় আসতে সাহায্য করেছি

তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত একটি আলোচনা চক্রে। তখন কাশীশ্বরী কলেজে সবে যোগ দিয়েছি। তাঁর ‘বাবরের প্রার্থনা' প্রকাশিত। কবিতাটা মনে হচ্ছে যেন আমাদের জন্যই লেখা-আমরা যারা সন্তানকে ঘিরে আশঙ্কা আর সংশয় এর মধ্যেই থাকি।কবিতার প্রথম অংশ - ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক- তখন সবার মুখে মুখে ফেরে।কিন্তু পরের অংশে কবি যখন বলেন- পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক- তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় বিভূতিভূষণের গল্প 'মেঘমল্লার'-এর সেই যুবকের কথা।সেই প্রদ্যুম্ন-যে আত্মবিস্মৃতা দেবী সরস্বতীকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য শিল্প সংস্কৃতি চর্চার সুস্থ পরিবেশ আবারো পৃথিবী কে উপহার দেওয়ার জন্য নিজেকে পাথর করে ফেলেছিল।মৃত্যুর পর জন্মান্তরের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু চিরকালের জন্য প্রস্তরীভূত জীব আর কোনদিনই কোনোভাবেই জীবনের স্পন্দনে ফিরতে পারে না।এই ভবিষ্যতকে মেনে নিয়েই দুখিনী মা আর অপেক্ষমান প্রেমিকাকে মনে রেখেও যুবক প্রদ্যুম্ন মানুষের সভ্যতা কে ফিরিয়ে দিয়েছিল সুস্থ শিল্প-সংস্কৃতির জগত।আমাদের এই কবিও তাহলে সন্তানের জন্য- পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ঈশ্বরের কাছে এমন পরিণতি ও চাইতে পারেন!

এই মুগ্ধতার মাঝখানেই ১৯৭৬-এ তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সেমিনারে শ্রোতা হিসেবে গিয়ে। মনে আছে কলেজে তাঁকে একবার ছাত্রীদের সামনে কিছু বলার অনুরোধ করেছিলাম।কিন্তু তৎক্ষণাৎ সসংকোচত্রস্ততায় তিনি বললেন-'আমি তো সেভাবে কিছু বলতে পারিনা'।তখন একটু ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলাম।কিন্তু এটা যে এড়িয়ে যাওয়া নয়, প্রত্যাখ্যানও নয়, সহকর্মী হিসেবে তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার পর বুঝেছি।মৃদুভাষী অথচ দৃঢ়ভাষী এই মানুষটি নিজেও নানাভাবে তাঁর লেখায় এই অপারগতার কথা বলেছেন, বলেছেন অন্যেরাও।

যাদবপুরে যোগ দেওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যে একদিন খবর পেলাম তিনি অসুস্থ। আমি আর আমার স্বামী দুজনেই গেলাম তাঁর উল্টোডাঙার বিদ্যাসাগর সমবায় নিবাসে। তখন তিনি সবে সুস্থ হয়েছেন। মনে আছে সেই অবস্থাতেই আমাদের বারণ সত্তেও তিনি বাসস্ট্যান্ডে এসে আমাদের বাসে তুলে দিয়ে যান। তাঁরই কবিতার প্যারোডি করে তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত সেই বিশেষণ মনে পড়ে গিয়েছিল- ভদ্র বড় স্বাভাবিক নয়।

আমার বড় মেয়ের বিয়ের দিন তাঁর অন্য একটা নেমন্তন্ন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সন্ধ্যেবেলায় এসে দেখা করে গিয়েছিলেন, ছিলেন খানিকক্ষণ। এত বড় মাপের একজন মানুষের সামাজিক শিষ্টাচার বোধ সেদিন আমায় সত্যিই অবাক করেছিল।

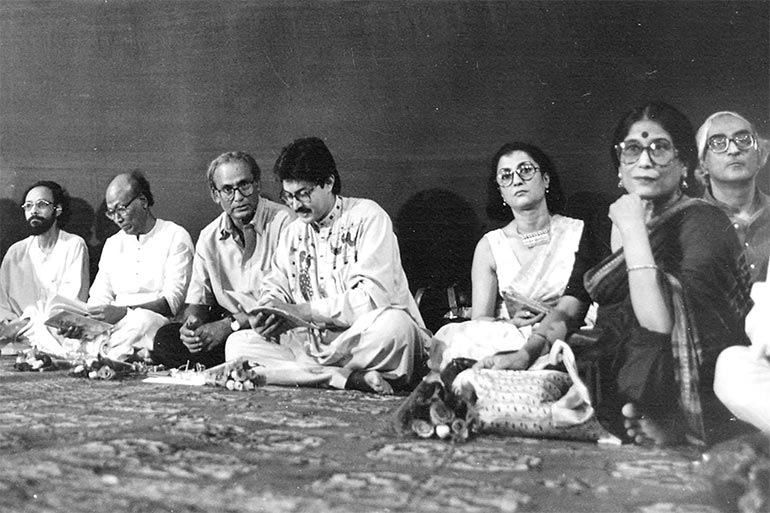

যাদবপুরের বাংলা বিভাগ থেকে প্রত্যেক বছর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভ্রমণে যাওয়া হতো। সেটা ১৯৮৩ সাল। ঠিক হলো শঙ্খবাবু আর তপোব্রত ঘোষ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যাবেন। আমাদের বাংলা বিভাগে চিরকালই ছাত্রী সংখ্যা বেশি। সঙ্গে একজন মহিলা শিক্ষক হিসেবে আমিও তাই সেই ভ্রমণে যুক্ত হলাম। তখন দেখেছি একজন দায়িত্বশীল, স্নেহময় অভিভাবককে। ফেরার সময় আমাদের ট্রেনের রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। মনে আছে ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধে আর ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়েছিলো তাঁর অসাধারণ কন্ঠে নিজের কবিতার আবৃত্তি। দীর্ঘ কবিতা 'ভূমধ্যসাগর'ও ছিল সেই তালিকায়। তিনি আমাদের সবার অগ্রজ, কিন্তু তিনিই ছিলেন ক্লান্তিহীন আর প্রসন্ন। সেবার আমার সঙ্গে ছিল আমার দুই কন্যা। তারা তখন একেবারেই ছোট। তাদের প্রতিও ছিল তাঁর সস্নেহ মনোযোগ। বেড়ানোর শেষের দিন সবার অজান্তে কখন গিয়ে কিনে এনেছিলেন দার্জিলিংয়ের স্মারক উপহার ছোট ছোট ছবি- প্রত্যেকের জন্যই। অনার্স থার্ড ইয়ার আর এম এ সেকেন্ড ইয়ার মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অনেক। যেটা অবাক করেছিল আমায়- প্রতিটি ছবির পেছনে উপহার পাওয়া ব্যক্তিটির নাম লেখা। এই ঘটনাও সামান্য নয়, অসামান্য বলেই মনে হয়েছিল আমার।

এই বেড়ানোর আর একটা ঘটনা মনে পড়ে। তখন মিরিক জায়গাটা ছিল ঝকঝকে সুন্দর। সেই মিরিকে গিয়ে আমাদের একটি ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লো। রাত্রে তার প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। সেই রাত্রে ডাক্তার এলেন, ওষুধও দিলেন। কয়েকজন ছাত্রীকে নিয়ে তার পাশে বসে রইলাম আমি, বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও শঙ্খবাবু কিন্তু ঘুমাতে গেলেন না। মেয়েটির ঘরেও ঢুকলেন না। সারারাত দরজার বাইরে পায়চারি করতে লাগলেন আর মেয়েটির খবর নিতে থাকলেন। সেদিন যেন চোখের সামনে 'বাবরের প্রার্থনা'র উদ্বিগ্ন পিতাকে দেখেছিলাম। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভ্র ঘোষ 'পুনশ্চ' পত্রিকার স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন এই দার্জিলিঙে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বেড়ানোর প্রসঙ্গ।

মাঝে মাঝে অসময়েও তাঁর বাড়ি গিয়ে উপদ্রব করেছি, আর আপ্যায়িত হয়ে ফিরেছি। প্রতিমা বৌদিও তাঁর সময় নষ্ট করে আমার সঙ্গে বসে আড্ডা দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে শুনেছি তাঁদের বিরাট পরিবারের বন্ধন এর কথা। সেই সব স্মৃতি ভোলার নয়।

সহকর্মী হওয়ার সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো অন্যায় আবদার করেছি তাঁর কাছে। সেই আবদার পূরণ করতে গিয়ে নষ্ট হয়েছে হয়তো বা মূল্যবান সৃজন সম্ভাবনায় ঘেরা তাঁর কিছু সময়। এ কথা ভাবলে এখন খুবই অপরাধী মনে হয় নিজেকে।

আমার অত্যন্ত প্রিয় তাঁর একটি অনুবাদ কবিতা রিয়ুচিতামুরার ‘তিনস্বর'। একসময় সেই কবিতাটি আমার কাছে নেই বলায় দীর্ঘ সেই কবিতা তিনি আমায় নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন। এখনো তাঁর অপরূপ হস্তাক্ষরে লেখা সেই কবিতা আমার যাপনের সঙ্গী-হারানো সাগর ভেদ করে কেবল কবিই জানে খুঁজে নিতে / পৃথিবীর সবচেয়ে হিমহাওয়া ছিঁড়ে দিয়ে/ পৃথিবীর সবচেয়ে নিপুন নৌবহর ডুবিয়ে দিয়ে/ শাসন করে আমাদের আবেগের অধিরাজকে, জনপদকে/ নবীন করে তোলে আমাদের মৃত নাবিকদের।

আরো একবার, সেটা ১৯৮৬,বিজয়ার চিঠিতে ওকে প্রণাম জানিয়ে অনুরোধ করেছিলাম কবিতায় উত্তর দিতে। তখন সপরিবারে দীঘায় ছিলেন তিনি। সেখানে ঘটে যাওয়া একটি বিশেষ ঘটনার বিবরণ দিয়ে কবিতাতেই উত্তর দিয়েছিলেন।

১৯৮১ তে বিভাগে যোগ দিয়ে লক্ষ্য করলাম বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল দীর্ঘদিন আগে। কিন্তু তারপর বন্ধ হয়ে গেছে। মনে আছে আমি তাঁর কাছেই প্রশ্ন করেছিলাম কলা অনুষদের অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের পত্রিকা থাকলেও আমাদের নেই কেন? তখন সুনীল চট্টোপাধ্যায় বিভাগীয় প্রধান। শঙ্খবাবুর তত্ত্বাবধানে আবার পত্রিকা প্রকাশিত হলো।

১৯৮৯-এ বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পেলাম। তখন নানা ভাবে তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ পেয়েছি। অনেক সংকট থেকে মুক্ত করেছেন তিনি। যে সংকট থেকে বেরোনোর কোন উপায় ভেবে পাচ্ছিলাম না, তিনি মাত্র মৃদুস্বরে উচ্চারিত একটি বাক্যে সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। এই ভাবেই আদর্শ শিক্ষক, সবার প্রিয়, সবার কাছে সমাদৃত মহৎ কবির তীক্ষ্ণ প্রশাসনিক দূরদর্শিতা আর বাস্তবতা বোধের পরিচয় পেয়েছি। অথচ নিজে কোনদিন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি।

বিভাগীয় প্রধান থাকার সময়ই গবেষণা পত্রিকা প্রকাশের কাজে তার সম্পূর্ণ নির্দেশ জানিয়ে আমার চিঠির উত্তরে যে চিঠি দিয়েছেন, তখন তিনি অসুস্থ। সেই চিঠিতে 'ডাক্তারি ভর্ৎসনায় সম্পূর্ণ নীরবতায়' থাকার কথা টুকু ছাড়া বাকি অংশে আছে ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধের জন্য উদ্বেগ এমনকি সবার অসুবিধে ঘটানোর জন্য সংকোচ। এই ভাবেই এক শঙ্খ ঘোষের মধ্যে থাকা আরেক শঙ্খ ঘোষের পরিচয়ও আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি।

তাঁর কবিতা আর গদ্য বাংলা সাহিত্যকে কতভাবে সমৃদ্ধ করেছে তার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু মনে হয় কতভাবে কত মানুষের কথা এসেছে তাঁর কবিতায় আর গদ্যে। এক সংবেদনশীল শিল্পীর সৃষ্টির পরিধিতে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ আর অনুভবেঋদ্ধ মানুষদের তাঁরই চোখ দিয়ে দেখেছি আমরা- চিনেছি অন্যভাবে। নিঃসন্দেহে সব শিল্পীর সৃষ্টিতেইএই বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু প্রত্যেক শিল্পীর অনুভবের নিজস্বতা একই মানুষের কথা ও সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরতে পারে। শিল্পীর যদি থাকে ভিন্ন জীবিকা- সেই জীবিকা যাপনের বৈশিষ্ট্যও জড়িয়ে যায় তার সঙ্গে।

বন্ধু অধ্যাপক অলোকরঞ্জন এর মতে-“কবিতা লেখা ও অধ্যাপনার মধ্যেই স্বভাবতই অনপনেয় একরকম দ্বৈরথ আছে”। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য- “শঙ্খ ঘোষ অধ্যাপক হিসেবে আজ যে গগনচুম্বী সার্থকতার শিখরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, সেই ঘটনাই প্রমাণ করে যে শেষ পর্যন্ত হয়তো কবি ও শিক্ষকের মধ্যে এক ধরনের বনিবনা সম্ভব। তাঁর ক্ষেত্রে এই অপ্রতিম সামঞ্জস্যের কারণ যে, তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে অধ্যাপক বলতে হয়নি, তিনি তাঁর কবি অভিজ্ঞতা উজাড় করে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন”। অলোকরঞ্জনের এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আমাদের আরও একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। অধ্যাপক বলেই তাঁর অধ্যাপনার পরিধিতে থাকা সন্তান তুল্য ছাত্ররাও তাঁর কবিতায় চিরজীবী হয়ে থাকে।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় একাধিকবার এসেছে তাঁর ছাত্রদের প্রসঙ্গ, নানাভাবে।'কবিতার মুহূর্ত’-এর উৎসর্গ পত্রে তিনি যখন লেখেন- তবু তো দেখো আজও ঝরি/ কিছু- না থেকে কিছু ছেলে/ তোমারি সেন্ট্রাল জেলে, / তোমারি কার্জন পার্কে/ -বোঝা যায় আরও অজস্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া যৌবনের পাশাপাশি তিনি বিশেষভাবে বলছেন তাঁর ছাত্র তিমিরের কথা। ষাটের দশকের শেষদিকের সেই উত্তাল সময়ে তিমিরের একটি বিশেষ সংগঠনে যোগ দেওয়া, তারও আগে আভাসে ইঙ্গিতে তিমিরের পরিবর্তন চোখে পড়া- সবই অনুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেন তিনি। অবশেষে সেই খবরটিও শোনেন- ষোলজন সহবন্দীর সঙ্গে পুলিশ তাকে পিটিয়ে মেরেছে। ছাত্র তিমিরের জন্য শোকার্ত হয়েও ইতিহাস দ্রষ্টা কবি বলেন-“যাদের স্বপ্নের ছোঁয়া লেগে আমাদেরও মধ্যে কখনো কখনো জীবনের সঞ্চার হতো, সেইসব মানুষের এই পরিনাম নতুনভাবে একবার বিপর্যস্ত করে যায় মন”।

কিন্তু বিশেষ থেকে নির্বিশেষে যাওয়ার পরও কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ির পথে তাঁর দৈনন্দিন পথ পরিক্রমায় ময়দানের কাছে এসে মনে পড়েছে তিমিরের কথা। লিখেছেন 'তিমির বিষয়ে দু'টুকরো'- নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই/ তোমার ছিন্নশির, তিমির। বাহাত্তরের নির্বাচনের পরও আবার তিমির চলে আসে তাঁর কবিতার অলিন্দে। বৃষ্টিদিনের প্রকৃতির মধ্যেও কবি বিদ্যুতের ঝলকে দেখতে পান তিমিরকে- পুলিশের হাতে মৃত্যুর পর যাকে আনা হলেও দেখতে পারেননি তার মুখ। আবারও কবিতায় ঘটে তাঁর বেদনার বিস্ফোরণ। তিমিরের নিষ্ঠুর যন্ত্রণাময় মৃত্যুর বিরুদ্ধে ঝলসে ওঠে তাঁর নিরুপায় ক্রোধ- চুরমার ফেটে যায় মেঘ, দশভাগে দশটান বিদ্যুৎ/ তারপর সব চুপ/এই তোমার মুখ, তিমির।

তীব্র অপমানে আত্মঘাতী শান্তিনিকেতনের এক গ্রাম থেকে আসা ছাত্রের বেদনাকে কবিতায় প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর প্রথমেই মনে পড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়তে আসা গ্রামীণ ছাত্র দের কথা, যারা জাঁকজমকের শহর কেন্দ্রে এসে নিজেদের “সন্তর্পন দূরত্বে প্রচ্ছন্ন রাখার আয়োজনে বিব্রত থাকে”। তাদের মধ্যে সুদূর পদ্মাপার থেকে কলকাতার অভিজাত কলেজে পড়তে আসা প্রথম যৌবনের নিজেকেও খুঁজে পান তিনি। তাই শান্তিনিকেতনের সেই ছাত্রের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দেন যাদবপুরের সেই ছাত্রদের আর অনেকদিন আগের প্রথম যৌবনের নিজেকে- বুঝি না কখনো ঠিক এরা কোন নিজের ভাষায়/ কথা কয়, গান গায়, কী ভাষায় হেসে ওঠে এরা/ পিষে ধরে আমাদের গ্রামীণ নিঃশ্বাস, সজলতা/কী ভাষায় আমাদের একান্ত বাঁচাও হলো পাপ। (আত্মঘাত)। ব্যক্তিজীবনের স্মৃতিময়তার অভিঘাত মিশে থাকলেও আমাদের বিশ্বাস এক ছাত্রদরদী অধ্যাপকের মরমী সত্তার সৃষ্টি এই কবিতাও।

পরবর্তী সময়ে পরিণত বয়সে 'প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে’-র অধ্যাপক কবি কোন আড়াল রাখেন না আর। ছাত্র তার সন্তান, অকালে ঝরে যাওয়া সেই সন্তানের জন্য মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের মতোই মহাকালের ত্রিশূল এর আঘাত বুকে নেওয়া শোনিতাক্ত পিতার হাহাকার ঝরে পড়ে তাঁর কবিতাগুচ্ছের প্রতিটি ছত্রে- যে শয্যায় তুমি আজ শুয়েছ কুমার, তার পাশে/ সমুদ্র বাতাস ওঠে ফুলে। সেখানেই-বিসর্জিত প্রতিমা যেন দশমী দিবসে/ ঘরে ফিরে গেছে সব, স্তব্ধ আমি, একা/ তখনও দাঁড়িয়ে আছি রিক্ত পরিধিতে/অনারব্ধ যজ্ঞমুখে তোমার ধ্বংসের গায়ে অনুশোচনার ফুল দিতে। এই ভাবেই চরম বেদনায় একবিংশ শতাব্দীর এক পিতা মেঘনাদের নিশ্চিত জয় সম্ভাবনায় ঘেরা নিকুম্ভিলা যজ্ঞের অনারব্ধতার সঙ্গে মিলিয়ে দেন সেই জয়দেব বসুর ভবিষ্যতের শোষনহীন সাম্যবাদী পৃথিবীর স্বপ্ন-সম্ভাবনার অনারব্ধতাকে- যে বলেছিল-“যদি কেউ পারে তবে সমস্ত বিরোধ ভেঙ্গে আমরাইতা পারব একদিন”।

তিমির নিহত হয়েছিল প্রশাসন যন্ত্রের হাতে। আর আমাদের ছাত্র জয়দেব বসু চলে গেল হয়ত বা আত্মপীড়নে। দুরন্ত জয়দেব শিক্ষকদের নির্বাচন করে নিত তার নিজস্ব ধরনে, তার নিজস্ব মতাদর্শ আর আত্মাভিমানে।অবশ্যই শঙ্খ ঘোষ ছিলেন তার সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক। ক্লাসের বাইরেও তাঁর সঙ্গে মগ্ন আলাপচারিতা আর সংযোগেও জায়গা করে নিয়েছিল আগামী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সোশালিস্ট রিয়ালিস্ট জয়দেবের দৃঢ় প্রত্যয়। তার “শঙ্খ ঘোষ, শ্রদ্ধাষ্পদেষু”কবিতায় লিখেছিল- এই শেষ বান যা কিনা শিক্ষকের জন্য/ তৈরি করেছে শয্যা, তৈরি করেছে উপাধান, মাটির ভান্ডার থেকে/ ছিনিয়ে আনছে জলধারা। শোকার্ত শিক্ষক সেই কবিতার উত্তরে তার মৃত্যুর পর লেখেন- এখনো সে-শরচিহ্ন জেগে আছে ওই। /এখনো মাটির থেকে ঝলকে ঝলকে ওই উঠে আসে জল/ উৎসগন্ধ ভরা/ তোমার সৃষ্টির তৃষাজল/সুবাতাসে উঠে এসে ঝরে পড়ে ঠোঁটের ওপরে (উত্তরায়ন)।এই ভাবেই অধ্যাপক আর শিষ্যের সম্পর্ক হয়ে ওঠে মহাভারতের ভীষ্ম আর অর্জুনের স্নিগ্ধ গভীর উত্তরাধিকারেপ্রত্যয়ী বাৎসল্যের প্রতীক।

এরপরও, আবারও জয়দেব আসে তাঁর কবিতায়।এই নতুন নচিকেতার প্রশ্নে কেঁপে ওঠে স্থাবর বিশ্বাসের ভিটেমাটি। পার্টি, তার সিদ্ধি আর অধোগামী অনাচার সত্বেও সে যুবক প্রশ্ন করে “তবু পার্টি ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তি কতটুকু ব্যক্তি থাকে”? তার উত্তর না দিতে পেরে নচিকেতার পিতার মতোই শিক্ষক তাকে বলেন-“চল তোকে দিয়ে আসি একাকীর দোরে”(ছেলের তর্পণ করছে বাবা)।সেই অনুতাপেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে গঙ্গার পিঙ্গল জলে ছেলের তর্পণ করতে হয়।

'পুরনো সে নিমগাছ' কবিতাতেও সেই ছাত্র শিক্ষকের আলাপচারিতায় অভিমানী জয়দেবের প্রশ্ন ছিল আগের যারা-তাদের চেয়ে কোথায় জয়দেবরা আলাদা-“কেন এত পক্ষপাতী স্নেহ আজও/ছিন্ন সেই শরীরকে ভেবে”? এই প্রশ্নের উত্তরে কবি স্পষ্টভাবেই প্রিয় ছাত্রকে জানান- তার ভাসা-ভাসা চোখে/ কেবলই দেখেছি দেশ- অবহেলিতের এক দেশ/* * * */ তোমরা জেনেছ শুধু দলবৃত্ত, দলের কাঠামো। / * * * */ পরিধির কাছাকাছি একদিন গিয়েছ যদি-বা/ ভোটবাক্সে থেমে গেছে তোমাদের সমস্ত প্রতিভা। কিন্তু তারপরই কবিতার শেষে পুরনো নিম গাছ ঈশানের ঝড়ে ভেঙ্গে যায়। কথোপকথনের উত্তর প্রত্যুত্তরের শেষে এই ঘটনাই যেন তার প্রশ্নের উত্তর হয়ে দাঁড়ায়। শঙ্খ ঘোষের কবিতা এই ভাবেই মিটিয়ে দেয় অধ্যাপনা আর কবিত্বের আপাতবিরোধ।

তাঁর কবিতায় যে মানুষের কথা তিনি বলেন তাঁদের মধ্যে কেউ বা ওপার বাংলার সহজ সাধারণ মানুষ, যিনি নাগরিকতায় উদভ্রান্ত হয়ে তাঁর সোনা বৌ আমিনার কাছে বন্দী হয়ে থাকার প্রার্থনা জানান। বাসে গান শুনিয়ে মধ্যবিত্ত বাবুদের পয়সা না দেওয়ার তঞ্চকতায় অভিমানী অভাবী বালকের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। গৃহপরিচারিকার অস্থায়ী বাসস্থান ক্রমাগত ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাঁদের বাধ্যতামূলক জঙ্গমতা আর তাকে মেনে নেওয়াও হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা।এই ভাবেই প্রাত্যহিকতার পরিসরে থেকেই তিনি এ কলকাতার মধ্যে থাকা আর একটা কলকাতার মুখ নিজে দেখেন, আমাদেরও দেখান।তাঁর নিজের কথা ধার করে বলি এই সব কবিতায় আছে “সাময়িকতার চাপ, প্রতিদিনের রক্তক্ষরণ”।কেউ কেউ আবার শঙ্খ ঘোষের এইসব কবিতার মধ্যে খুঁজে পান ব্রেখট-এর প্রভাব।

জরুরি অবস্থার সময় লেখা তাঁর কিছু কবিতা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিরোধে সাময়িকভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, আর তাতেই তাঁর 'রাধাচূড়া', ‘আপাতত শান্তি কল্যাণ', ‘মার্চিং সং', ‘শৃংখলা’র মত কবিতাগুলোর টুকরো টুকরো অংশ ঘুরতে থাকে সবার মুখে।শাসকের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেস্পষ্ট ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে ঝলসে ওঠা সেই কবিতা গুলোর কিছু অংশ তৈরি করে নতুন প্রবাদ-প্রবচনের ধারা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর মত তাঁরও কবিতায় উঠে আসে সেইসব বাঙালি মেয়েদের মুখ- বেঁচে থাকার প্রতিটি অপমানিত মুহূর্তের বিরুদ্ধে যাদের প্রতিবাদ ঝলসে ওঠে।'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়' কবিতায় বিসর্জনের জোড়া ঢাক বাজে। মা মেয়েকে জলে ফেলে নিজেও সেই জলে আত্মহত্যা করার আগে ভাবে- আহারে নতুন চোখে/ একদিন কোন আলো-কে /দেখে তুই কিসের ঝোঁকে/জড়াবি বিয়ের চেলি/ তারচেয়ে আয় মামনি/ আগে আজ তোকেই ফেলি।কন্যা সন্তানের জননী হওয়ার জন্য পারিবারিক লাঞ্ছনা আর অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পাশাপাশি এই কবিতায় যুক্ত হয় বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্পষ্ট প্রবল অনাস্থা।

শঙ্খ ঘোষের অনেকদিন আগে ষোড়শ শতাব্দীর এক কবি মুকুন্দ সপত্নী কণ্টকিত পরিবারে কন্যার বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জননী রম্ভাবতী বলেছিল- খুল্লনা বান্ধিয়া গলে/ ঝাঁপ দিব গঙ্গা জলে/ নাহি দিব দারুণ সতীনে। সেদিন মধ্যযুগীয়তার সেই গন্ডি ঘেরা জীবনে মায়ের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল।কিন্তু শঙ্খ ঘোষের কবিতায় জননীর সন্তান বিসর্জন আর আত্মঘাত সমাজকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করায়।‘হাসি' কবিতায় আর এক বাঙালি বধূ হয়তো বা কারো প্রশ্নের উত্তরে হাসতে হাসতেই বলে-নরক যে কীরকম তার কোন ধারণা কি হতো/ এমন একটা বর যদি না হতো। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির সিদ্ধান্ত-হীনতম অপমানে হতে থাকে দিনগত পাপক্ষয়-/ গায়ে না মাখালেই হলো।/যা খুশী করুক না সে, সয়ে যাই সব।এই দিন যাপনের আর প্রাণ ধারণের ভিন্নতর গ্লানি প্রবাহিত হতেই থাকে সময় থেকে সময়ান্তরে।জয় গোস্বামী, কৃষ্ণা বসু আরো অনেকের কবিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে সেইস্বর। এই ভাবেই শঙ্খ ঘোষের কবিতা আমাদের কাঁদায়, ভাবায় আর প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে শেখায় নানাভাবে।

তাঁর গদ্য জুড়েও অজস্র মানুষের আনাগোনা।'এখন সব অলীক', 'জার্নাল', ‘ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম'-এর পাতায় পাতায় তার নানা পরিচয়।কিন্তু সেই উদ্ভাসন দাবি করে পৃথক পরিসর।তাই তাঁকে প্রণাম জানিয়ে শেষ করি এখানেই।

* মিরিকের ছবি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া।