দিনটা ছিল ১৯৫২ সালের ৫ ই ডিসেম্বর। শিল্পবিপ্লবের পীঠস্থান লন্ডন শহর সেদিন সকাল থেকেই অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশিই ধোঁয়াশাময় । সেই ধোঁয়াশার মধ্যেই প্রতিদিনের মত হেঁটে, বাস, গাড়ি চেপে কাজে বেরিয়েছিলেন লন্ডনবাসী। কিন্তু সময় গড়াতেই একটু একটু করে রাস্তা থেকে বাস, গাড়ি এমনকি মানুষজনও অদৃশ্য হতে শুরু করল। এমনকি একটু পরে রাস্তায় থাকা মানুষজন নিজের পাও হারিয়ে ফেলতে লাগল। না না কোনো আধিভৌতিক গল্প বলছি না। বলছি দ্য গ্রেট লন্ডন স্মোকের কথা। একদিকে শিল্পপতিদের ক্রমবর্ধমান মুনাফা আর অন্যদিকে সেই মুনাফা তৈরির জন্য আর্থিক মন্দার বাজারে কাজ পাওয়ার আশায় গ্রাম থেকে আসা কাতারে কাতারে সস্তার শ্রমিকদের ভিড়, এই দুইয়ের দ্বন্দেই এগিয়ে চলেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী লন্ডন। এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৫২ এর প্রচন্ড শীতে শিল্পপতিদের কারখানায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বাড়াতে আর বিপুল জনগনকে শীতের হাতে থেকে কোনরকমে বাঁচাতে লক্ষাধিক টন কয়লা পুড়ছিল সারা লন্ডন জুড়ে। এই বিপুল পরিমান কয়লা থেকে বেরোনো ধোঁয়া কুয়াশার সাথে মিলে তৈরি করেছিল পাঁচদিন ব্যাপী সেই ভয়ানক কালো হলুদ ধোঁয়াশা। যা শুধু সেই পাঁচদিনে ৪০০০ হাজার মানুষের শ্বাস নেওয়ার অধিকারকেই কেড়ে নেয়নি, দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে খুন হয়ছিল ১২০০০ মানুষ। পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন এইরকমের একটি শিল্প দুর্ঘটনায় হওয়া মৃত্যুগুলোকে খুন বলাটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কিন্তু ভাবুন তো এই যে কার্বন, যার জন্যই আজ পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি। সেই কার্বন কিভাবে,কবে এবং কাদের হাত ধরে লন্ডন স্মোগের মত প্রাণঘাতি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল। এটা বুঝতে হলে আমাদের তাকাতে হবে শিল্প বিপ্লবের দিকে। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ভাবে কার্বনের প্রধান উৎস হল কয়লা। আর এই কয়লাকে কাজে লাগিয়েই শিল্পবিপ্লবের ইঞ্জিন ছুটতে শুরু করেছিল ইউরোপ থেকে আমেরিকায়। শুধু কারখানা, জাহাজ, গাড়ির জ্বালানি হিসাবে নয়, কয়লা দিয়েই আকরিক লোহা গলিয়ে তৈরি হয়েছিল কারখানার মেশিন, রেলের পাত, ব্রীজ আরো কত কি। মানবসভ্যতার ইতিহাসে কয়লা ও আকরিক লোহা এই দুই একসাথে ব্যবহারের প্রসঙ্গ আসলেই নাম আসে স্পঞ্জ আয়রনের। লোহাকে যদি না গলিয়ে সরাসরি বেশি তাপমাত্রাতে কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে বিজারিত কর হয়, তাহলে তার খাদ বেরিয়ে যায় এবং পৃষ্ঠতলটা দেখতে খানিকটা স্পঞ্জের মত ছিদ্রযুক্ত হয়। একেই বলে স্পঞ্জ আয়রন। যেহেতু না গলিয়ে সরাসরি একে বিজারিত করা হয় তার এর আরেক নাম DRI( Direct Reduction Iron)। প্রাচীন যুগের মিশরে স্পঞ্জ আয়রনই ছিল লোহা দিয়ে জিনিস তৈরি করার মুল উৎসস। মিশর ছাড়াও, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এমনকি চীনের বহুকাল আগে থেকেই লোহা বানানোর কাজে স্পঞ্জ আয়রনের চল ছিল। যদিও তখন কয়লা নয়, চারকোল পুড়িয়ে বানানো হত স্পঞ্জ আয়রন। ব্লাস্ট ফারনেস আবিষ্কারের সাথে সাথে চারকোলের জায়গা নেয় কয়লা। সময়ের সাথে সাথে ইস্পাত উৎপাদনে গলিত পিগ আয়রনের ব্যাবহার এলেও, আজ ২০২৪ এ এসেও শিল্পপতিরা স্পঞ্জ আয়রনের উপরই বেশি নির্ভরশীল। এর সবচেয়ে বড় কারন স্পঞ্জ আয়রন বানানোর জন্য হাই গ্রেডের কয়লা লাগে না, নিম্নমানের কয়লাকে কম তাপমাত্রায় জ্বালানি হিসাবে ব্যাবহার করলেই পাওয়া যায় স্পঞ্জ আয়রন। ব্যাবসার ভাষায় “মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট, ম্যাক্সিমাম রিটার্ন”। আর এই লো গ্রেড কয়লাকে এইভাবে ব্যাবহার করার জন্য স্পঞ্জ আয়রন বর্তমানে হয়ে উঠেছে পৃথিবীর অন্যতম দূষিত শিল্পগুলোর একটা। স্পঞ্জ আয়রনের মাধ্যেমে কিভাবে এই ব্যাপক দূষন হচ্ছে বুঝতে হলে প্রথমে স্পঞ্জ আয়রনের উৎপাদন পদ্ধতি বোঝার দরকার আছে।

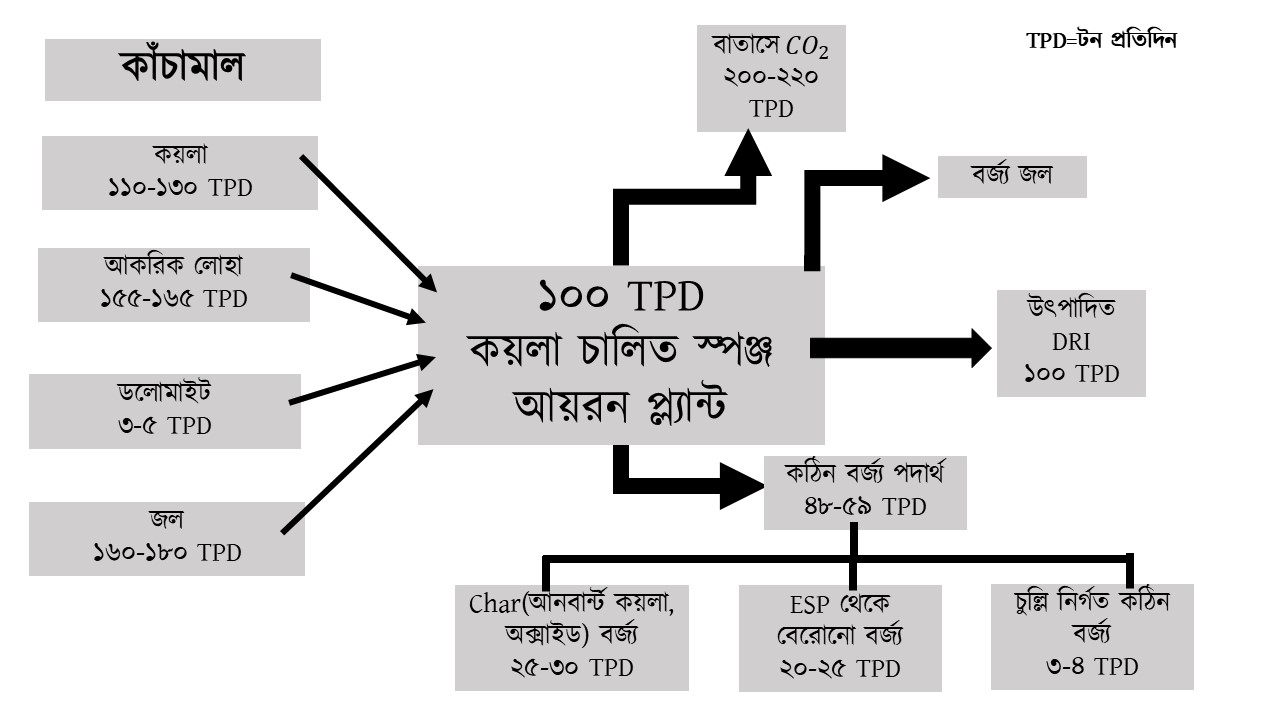

ছবি ১ঃ ১০০ স্পঞ্জ আয়রনের প্ল্যান্টের উৎপাদন পদ্ধতি

ধরুন আপনি একজন শিল্পপতি। আপনার ইচ্ছা হল আপনি ১০০ TDP ( টন প্রতি দিন) এর একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা তৈরি করে স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদন করবেন। এই কারখানা তৈরি করতে প্রথমেই আপনাকে উপরিক্ত ১ নাম্বার ছবির মত দৈনিক ১৬০ টন আকরিক লোহা, ১৩০ টন কয়লা, ৫ টন ডলোমাইটের জোগাড় করে ফেলতে হবে। এরপর সেই কয়লা, লৌহ আকরিক এবং ডলোমাইটকে রোটারি কিলানে পাঠাতে হবে। সেখানে প্রথমে প্রি হিটিং জোনে ৯০০-১০০০°C জলীয় বাষ্প দূরীকরন হবে এবং ১০০০-১০৫০ °C কয়লা পুড়িয়ে হাইড্রোকার্বন তৈরি হবে এবং সাথে সাথে আয়রন অক্সাইড জারিত হয়ে ফেরাস অক্সাইডে রুপান্তর হবে।

Fe2O3 CO = 2 FeO CO2

শেষে ফেরাস অক্সাইড আয়রনে রুপান্তরিত হলেই কেল্লা ফতে। আর সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইডে রুপান্তরিত হবে।

FeO CO = Fe CO2

CO2 C = 2CO

এরপর কুলার হয়ে ম্যাগনেটিক সেপারেটারে পাঠিয়ে দিন আপনার উৎপাদিত আয়রনকে, যেখানে স্পঞ্জ আয়রনকে আলাদা করা হবে। বাকি ফ্লু গ্যাসকে DSC, ABCএবং GCT হয়ে দূষন নিয়ন্ত্রনকারী ESP এর মধ্য দিয়ে চালিত করে শেষ অবদি চিমনি দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। সহজ হিসাবে বললে ৩৫০ টন কাঁচামালে ব্যাবহার করে যদি ১০০ টন স্পঞ্জ আয়রন পাওয়া যায় তাহলে বাকি ২৫০ টন বর্জ্য পদার্থ বেরো্বে। কিন্তু এই বিশাল পরিমান বর্জ্য পদার্থই মূল সমস্যা ।

এই বর্জ্য পদার্থ মূলত তিন রকমের হয়। কঠিন, গ্যাস এবং জলীয়। মোট বেরোনো কঠিন বর্জ্য পদার্থের মধ্যে ESP থেকে বেরনো ডাস্ট, যা থিতিয়ে গেলে কঠিন বর্জ্য হিসাবে বেরোয়, থাকে ৪০%। এই ডাস্টের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন, লোহা, সিলিকন,ম্যাঙ্গানিজ এবং ক্যালসিয়াম সহ কপার, নিকেল,জিঙ্কের মত ভারী ধাতুও থাকে প্রচন্ড ভাবে। শুধু এগুলো নয় ফিউগেটিভ ডাস্ট অর্থাৎ যে ডাস্ট এর নির্দিষ্ট কোনো উৎস নেই, কাঁচামাল আনার সময় বা উৎপাদিত সামগ্রী লোডিং-আনলোডিং করা, জমা রাখা বা বাইরে পাঠানোর সময় নানা ধরনের ডাস্টচ আশেপাশের এলাকা, রাস্তায় ছড়িয়ে পরিবেশের মারাত্বক ক্ষতি করে। উড়িষ্যার কিছু স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ক্ষেত্রে দেখা গেছে কারখানার যানবাহন থেকে বেরোনো ফিউগেটিভ এমিশান বায়ুর সাথে মিশে ৫-৭ কিলোমিটার দূরের গ্রামেও দূষণ ঘটাচ্ছে। আর যেহেতু নির্দিষ্ট উৎস বা পরিমাপ পদ্ধতি নেই তাই এইধরনের ডাস্টকে সচেতন ভাবে এড়িয়ে যাওয়া স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলোর পক্ষে খুব সহজ। এই ধরনের ডাস্ট নিয়ন্ত্রনের জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রী সঠিক ভাবে নামানো ওঠানো বা জমা করা কিংবা বিশেষ বিশেষ জায়গায় স্প্রের দ্বারা জল ছিটিয়ে ধুলো প্রশমিত করার সাথে সাথে প্রতি ১০০ TDP এর স্পঞ্জ আয়রন প্ল্যান্টের জন্য ন্যুনতম ১৫ মিটার এসং ১০০ TDP এর বেশি ক্যাপাসিটির প্ল্যান্টের জন্য ন্যুনতম ৩০ মিটারের গ্রীন বেল্ড অর্থাৎ গাছ লাগানোর নিয়ম আছে। স্পঞ্জ আয়রনের কারখানাগুলোর দূষণকে পরিমাপ করার জন্য ও নিয়ন্ত্রন করারা জন্য দূষণ পর্ষদ কিছু স্ট্যান্ডার্ড বানিয়েছে। আপনাদের বোঝার জন্য নীচের টেবেলে সেই পরিমাপক ও তার স্টন্ডার্ড মাত্রাগুলো দিলাম।

স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা দূষণের বিভিন্ন পরিমাপক ও দুষণ পর্ষদ দ্বারা বেঁধে দেওয়া তাদের মাত্রা

|

পরিমাপকের নাম |

মাত্রা |

|

পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM ) |

১০০ mg/Nm3 |

|

CO2 |

< ৩% |

|

সাসপেন্ডেড পার্টিকুলার ম্যাটার (SPM) |

< ১০০ µg/m3 |

|

ফুগাটিভ এমিশান |

< ৩০০০ µg/m3 (পুরনো প্ল্যান্ট) < ২০০০ µg/m3 (নতুন প্ল্যান্ট) |

|

pH |

৫.৫-৯ |

|

কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড |

২৫০ mg/litre |

এগুলো ছাড়াও স্পঞ্জ আয়রন সহ সমস্ত দুষণ প্রবন কারখানাগুলোড় কিছু সাধারন স্ট্যান্ডার্ডও আছে। কেন্দ্রীয় দূষণ মন্ত্রক দূষণের নিরিখে কারখানাগুলোর যে ভাগ করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে উপরে অর্থাৎ রেড ইন্ডাস্ট্রীগুলোর একটি হচ্ছে স্পঞ্জ আয়রন। খাতায় কলমে স্পঞ্জ আয়রনের দূষণ নিয়ন্ত্রনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অংশ হল electrostatic precipitator বা সংক্ষেপে ESP। স্পঞ্জ আয়রন উঠপাদনের পর বেরোনো ফ্লু গ্যাস ESP এর মধ্যদিয়ে যাওয়ার সময় ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারনে গ্যাসের মধ্যে থাকা ধাতব কনাগুলোকে নিচে থিতিয়ে পড়ে এবং বাকি গ্যাস চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে। ESP চালু রাখার জন্য প্রচুর ইলেকট্রিসিটি খরচ হয়। শুধু তাই নয় নিয়মিত মেন্টেনেন্স এর প্রয়োজন আছে এর ঠিকঠাক কাজ করার জন্য। ২০০৯ সালে centre for science and environment (CSE) পশ্চিমবঙ্গ,ঝাড়খন্ড,উড়িষ্যা এবং ছত্রিশগড়ের ২০৪ টা স্পঞ্জ আয়রন কারখানার উপর সার্ভে করে এবং দেখে ESP ছাড়াই চলছে ১০% কারখানা। ৩৭% কারখানার ESP থাকলেও তা কাজ করে না অথবা আংশিক ভাবে কাজ করে। এমনকি ESP কাজ করলেও এমিশান লিকেজ অনেক হাই।

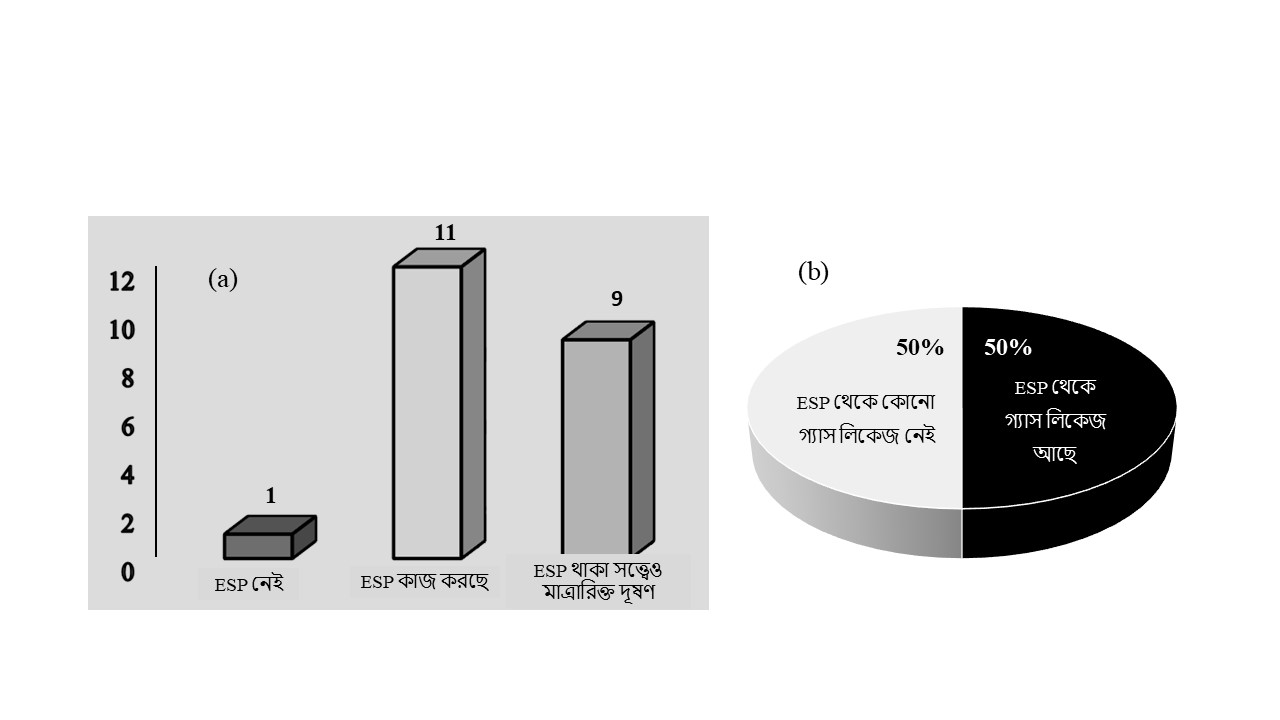

ছবি ২ঃ (a) ২০০৬-২০০৯ পশ্চিমবঙ্গে স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলোতে হওয়া সার্ভেতে ESP থাকা সত্ত্বেও দূষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া কারখানার সংখ্যা। (b) ESP থেকে গ্যাস নিকেজ হওয়া কারখানা।

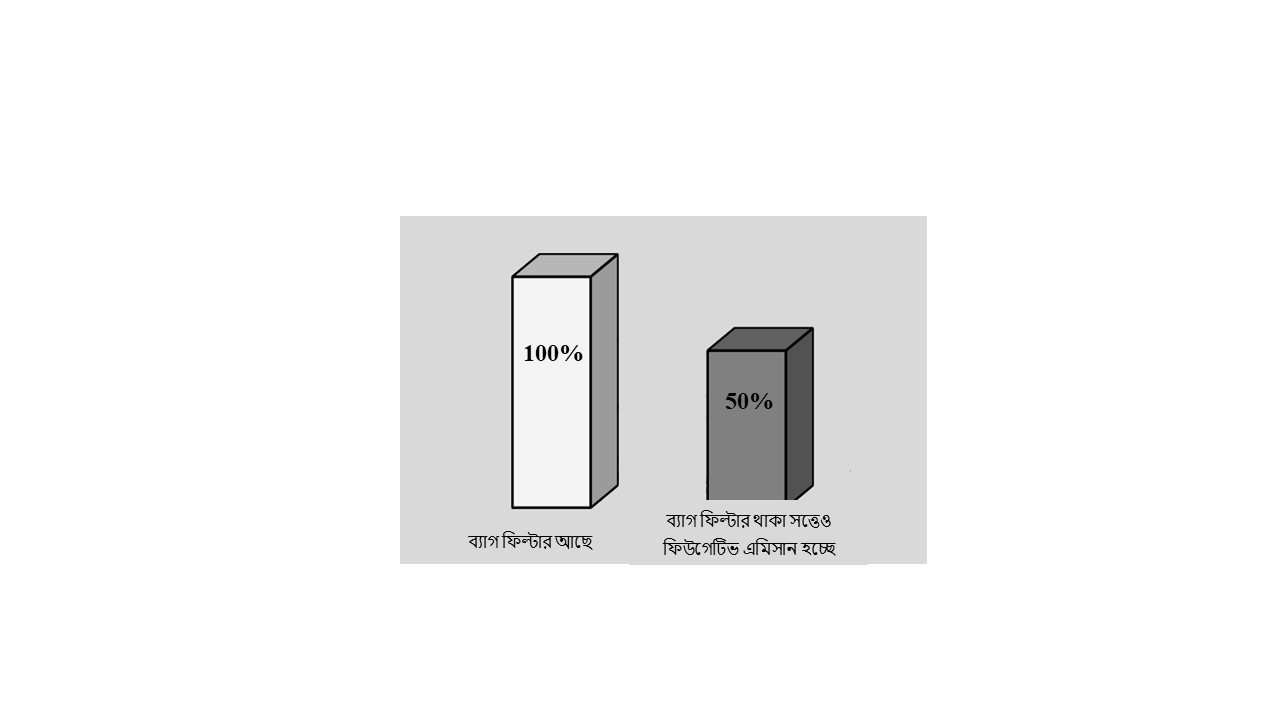

২০০৬-২০০৯ পর্যন্ত পশ্চিমবঙের ১২টি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার উপর হওয়া একটি সার্ভেতে দেখা গেছে ১২ টির মধ্যে ১ টি কারখানা ছাড়া সবকটাতে ESP থাকলেও দুষণের মাত্রা স্ট্যান্ডার্ডের থেকে বেশী (ছবি ২)। ঝাড়খন্ডের স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলোর উপর এরকম একটি সার্ভেতে ৫০% কারখানায় দেখা গেছে ESP থাকার পরও দূষিত গ্যাস নিয়োগ হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন ঘটনায় দেখা গেছে মুনাফার লোভে স্পঞ্জ আয়রন কারখনাগুলো রাতে ESP বন্ধ করে ইলেকট্রিসিটির খরচ কমায় এবং নিয়মিত ম্যান্টেনেন্স না করার জন্য ESP র কর্মক্ষমতা কমে যায়। ESP ছাড়াও ব্যাগ ফিল্টারকে স্পঞ্জ আয়রণের দূষণ নিয়ন্ত্রক রুপে ব্যাবহার করা হয়। মূলত ফিউগেটিভ এমিসান আটকানোর জন্য কারখানার বিভিন্ন জায়গায় ব্যাগ ফিল্টার লাগানো হয়। কিন্তু বেশ কিছু সার্ভেতে দেখা যাচ্ছে ব্যাগ ফিল্টার লাগানোর পরেও ফিউগেটিভ এমিশান নির্ধারিত মাত্রার থেকে বেশি হচ্ছে। অর্থাৎ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ESP ও ব্যাগ ফিল্টার লাগানোর পরও ব্যাপক ভাবে বায়ু দূষণ হচ্ছে। শুধু চিমনি বা ফিউগেটিভ এমিশানের মাধ্যমে যে PM বায়ুতে ঢুকেছে তা নয়। ESP তে যে কনাগুলো থিতিয়ে যায় তার সাথে settling chamber, kiln accretion থেকে বেরোনো Char সহ দূষিত কনাগুলো কঠিন বর্জ্য পদার্থ হিসাবে বের হয় কারখানা থেকে। ০.০৩৩ MTP এর কারখানা থেকে দৈনিক প্রায় ২৯ টন Char ও ৪৭ টন কঠিন বর্জ্য পদার্থ বের হয়। এই কঠিন বর্জ্য পদার্থ এর একটা বড় অংশ কাছের ধানজমি বা রাস্তার ধারে ফেলা হয়, যা পরে বায়ুর সাথে মিশে দূষন করে। এগুলো ছাড়াও প্রতি বছর ০.০৩৩ MTP এর স্পঞ্জ আয়রন কারখানা থেকে ৫৯৪-৬৬০ টন CO2 নির্গত হয়ে সরাসরি বায়ুর সাথে মেশে। ESP বসালেই স্পঞ্জ আয়রন কারখানা থেকে বায়ু দূষণ জাদু বলে গায়েব হয়ে যাওয়ার যে প্রচলিত তত্ব বাজারে চলে তার সুযোগ নিয়ে কারখানা গুলো ব্যাপক দূষণ চালায়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কারখানার নামে দূষণ পরিষদে অভিযোগ গেলেই ESP, ব্যাগ ফিল্টার এইসব লাগানো আছে এই অযুহাত দিয়ে মালিকপক্ষ পার পেয়ে যায় কিন্তু দূষণ যেই কে সেই চলতে থাকে।

ছবি ৩ঃ ব্যাগ ফিল্টার লাগানোর পরও কারখানাগুলোর ফিউগেটিভ এমিশানের অবস্থা

স্পঞ্জ আয়রন ইন্ডাষ্ট্রির দূষণের আরেকটি দিকও যেটা নিয়ে খুব কম কথাই সেটা হল ব্যাপক ওয়েস্ট ওয়াটার বা বর্জ্য জলের উৎপাদন। কয়লা নির্ভর স্পঞ্জ আয়রন প্ল্যান্টে মুলত কুলার ডিসচার্জ, গ্যা কন্ডিসানিং টাওয়ার (GCT) এবং ধুলো প্রশমনের ও নিয়ন্ত্রনের জন্য ব্যাবহৃত হয়। কিছু কিছু প্ল্যান্টে গ্যাস কন্ডিসানিং টাওয়ার (GCT) এর বিশাক্ত গ্যাসকে ESP তে পাঠানোর আগে ঠান্ডা করার কাজে ব্যাপক জল ব্যাবহৃত হয়। এছাড়াও বৃষ্টির সময় প্ল্যান্টের দূষিত পদার্থ বৃষ্টির জলের সাথে কাছের পুকুর বা কোনো জলাশয় দূষন ঘটায়। খড়্গপুরের রেশমি মেটালিক্সের উপর হওয়া একটি গবেষণামূলক সার্ভেতে দেখা যাচ্ছে কারখানার আশেপাশের বেশিরভাগ পুকুরে pH, নাইট্রেট, ফসফেট, হাইড্রোজেন সাইফাইড, সালফেট, সায়নাইড এবং পারদ, সিসা, ক্যাডমিয়ামের মত ভারী ধাতুগুলোর উপস্থিতি ISI নির্ধারিত মাত্রার থেকে অনেকটাই বেশি আছে। ফলাফল হিসাবে শামুক, জোঁক, চিংড়ির মত বিভিন্ন জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যা পুকুরগুলোতে কমে গোটা জলজ এবং পুকুরগুলোর উপর নির্ভরশীল বাস্তুতন্ত্রগুলোর মারাত্মক ক্ষতি করছে।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানা থেকে হওয়া বায়ূ দূষণে মাত্রারিক্ত সালফার, নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোকার্বণ থাকার কারনে কারখানার আশেপাশের এলাকায় ফুসফুসের নানারকম সক্রামক রোগ যেমন কফ, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানির ইত্যাদি ব্যাপক ভাবে দেখা যায়। উড়িষ্যা, ছত্রিশগড় , ঝাড়খন্ডের স্পঞ্জ আয়রন সন্নিহিত গ্রামগুলোতে যক্ষার প্রকোপ বাড়তে দেখা গেছে। তবে বায়ু দূষণের সবচেয়ে বেশি প্রকোপের মধ্যে পড়েছে স্পঞ্জ আয়রন কারখানার শ্রমিকেরা। সেন্ট্রাল পলিউসান বোর্ডের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ০.১৮৩ MTPA এর স্পঞ্জ আয়রন প্ল্যান্টে SPM এর মাত্রা স্ট্যান্ডার্ডের চেয়ে ৩.৫-১৮.৬ বেশি আয়। নিয়মিত এই রকম দূষণ শরীরে গিয়ে শ্রমিকদের ফুসুফুস প্রায় অকেজো করে দিচ্ছে, মৃত্যুর কারন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ এই কারখানাগুলোয় শ্রমিকদের নিয়িমিত চেক আপ বা চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রায় নেই বললেই চলে। ফুসফুসের রোগ ছাড়াও শ্রমিক এবং এলাকাবাসীর মধ্যে চামড়ার রোগও প্রচুর দেখা যাচ্ছে। কারো কারো মধ্যে চোখের সমস্যাও দেখা যাচ্ছে। স্পঞ্জ আয়রন কারখানার আশেপাশের পুকুরের জল পানীয় হিসাবে ব্যাবহার করে নানা রকম পেটের রোগও দেখা দিচ্ছে। স্পঞ্জ আয়রন কারখানার কারনে শুধু উড়িষ্যাতেই প্রায় ২ লক্ষেরও বেশি মানুষের স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা গেছে। তবে সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার যেটা সেটা হল স্পঞ্জ আয়রনের প্রকোপে আশেপাশের এলাকায় ফুসফুসের ক্যান্সার বাড়ছে। স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা থেকে বেরোনো ডাস্ট এবং এমিশান মাটিতে ও ফসলে মিশে আশেপাশের কৃষিকাজেও মারাত্বক প্রভাব ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গের জয় বালাজি স্পঞ্জ আয়রনের পাশের বাশকোপা গ্রামে ধান উৎপাদন তিন বছরে ৮০০ কেজি/ বিঘা থেকে কমে ৪৫০ কেজি/বিঘায় দাড়িয়েছে। প্রসঙ্গত অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট ডিভিসান বেঞ্চ সাধানগর এলাকার একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানাকে ফসল ধ্বংসের জন্য ৩ কোটি টাকার ফাইন করেছিল। শুধু এগুলো নয় স্পঞ্জ আয়রনের কারনে ভূগর্ভস্ত জলের স্তরও ভীষণ ভাবে কমছে। স্পঞ্জ আয়রনের কারনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলোতে ৩০ ফুটের জায়গায় ১০০ ফুটের টিউবয়েল খুঁড়তে হচ্ছে।

কিন্তু এহেন দূষণের পরও, অঙ্কের হিসাবে ২০১৯ সালে ভারতে মোট তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদন হয়েছে। এবং এর বেশিরভাগই কয়লা চালিত। প্রথম বিশ্বের দেশগুলোতে যখন স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে কিংবা স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদনে জ্বালানী হিসাবে কয়লার পরিবর্তে বাড়ছে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাবহার, সেই সময়ে অদ্ভুত ভাবে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই ভারতে এই ইন্ড্রাষ্ট্রির উত্থান ঘটেলি এবং ক্রমেই তার উৎপাদন বেড়ে চলেছে। ২০০৫ সালে ভারত সরকারের ইস্পাত দফতরের ‘জয়েন্ট প্ল্যান্ট কমিটি’র একটি সমীক্ষা দেখাচ্ছে সারা ভারতে প্রায় ৩৩০টি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা রয়েছে। বর্তমানে মোটামুটি কয়লা পুড়িয়ে তৈরি স্পঞ্জ আয়রনের ৮০% তৈরি হয় ভারতেই। খড়্গপুর ঝাড়গ্রাম ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় শতাধিক এই ধরনের কারখানা রয়েছে। এ রাজ্যে স্পঞ্জ আয়রন কারখানার সংখ্যা ১১৬,পুরো দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সালানপুর ও কুলটি অঞ্চলের দেন্দুয়া, ন্যাকড়াজোড়িয়া ও কল্যাণেশ্বরী এলাকায় বেশ কয়েকটি কারখানা রয়েছে। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ব্লকের নিতুড়িয়া, সাঁতুড়িতেও নিয়ম না মেনেই কারখানা তৈরি হয়।খড়্গপুর এবং ঝাড়গ্রাম দুজায়গা তেই রেশমি পলিউসান বোর্ডের নিয়ম না মেনেই কারখানা তৈরি করে। তবে এই নিয়ম না মানার খেলা যে একতরফা হয় তাও নয়। অনেক সময় নিয়মই পালটে যায়। ২০০৬ সালে central pollution control board(CPCB) এই স্পঞ্জ আয়রন ইন্ডাষ্ট্রি নিয়ে কিছু বিশেষ নিয়ম নীতি বানায় যেখানে এমিসন,ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিশেষ কিছু স্ট্যান্ডার্ড মানার কথা জানায় কারখানাগুলোকে। এই ডকুমেন্ট অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, দুবছরের মাথায় কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনদপ্তর নিয়ম নীতিগুলো শিথিল করে কর্পোরেটদের প্রতি অগাধ ভালোবাসার প্রদর্শন করে। আর সেই ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে দেশে আগাছার মত গজিয়ে ওঠে একের পর এক স্পঞ্জ আয়রন কারখানা। পুরোনো ডকুমেন্টে CPCB যেখানে ন্যুনতম ৭৫ মিটার লম্বা চিমনির কথা বলেছিল, সেখানে নতুন ডকুমেন্টে অদ্ভুত অঙ্ক কষে,প্রায় অর্ধেক, ৩৫ মিটার করা হয়। সলিড ওয়েস্ট ও কাঁচামাল থেকে যে এমিসান হবে নতুন ডকুমেন্টে তার লিমিট প্রায় তিনগুন করে ৩০০০ μg/m3 করা হয়। শুধু তাই নয় এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো মূলত বানানো হয়েছে একটি কারখানার জন্য। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোম্পানিগুলো একটি এলাকায় একসাথে অনেক ছোট ছোট কারখানা করায় সরকারি নিয়মে দূষণ স্ট্যান্ডার্ড বজায় থাকলেও, ছোট ছোটো কারখানাগুলোর সম্মিলীত ফলাফলে দূষণ অনেক বেশি। এত দূষণের পরও সরকার ও শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে এই দাবি করা হয় যে এলাকার সর্বাত্ত্বক উন্নয়নের কারনে এই ধরনের কারখানা তৈড়ী কোড়া হচ্ছে। অথচ স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলোর উপর কিছু গবেষণামূলক আর্থসামাজিক বিশ্লেষন এর দাবি মূলত ঝাড়খন্ড, ঊড়িষ্যা, ছত্রিশগড় এবং পশ্চিমবঙের জঙলমহল লাগোয়া এলাকাতে খনিজ সম্পদের উপস্থিতি, সস্তার শ্রমিক এবং অবাধ দূষণ করতে পারার রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক ছাড়ই এই এলাকাগুলোতে স্পঞ্জ আয়রন কারখানার বাড়বড়ন্তের কারন। এটাকে আরেকটু বোঝার জন্য এলাকাগুলোতে সেই কারখানার NPVB( net present value benefit) এর অবস্থা দেখা দরকার। NPVB অথবা net present value benefit এর দ্বারা ঠিক করা যায় যে কোনো শিল্প স্থাপনের পর তার মুনাফা ঠিক ঠাক হচ্ছে কিনা, স্থানীয় অর্থনীতি এবং পরিবেশে সেই কারখানার কি প্রভাব পড়ছে। কিছু গবেষণামূলক রিপোর্টে স্থানীয় অর্থনীতি ও পরিবেশের নানা পরিমাপক যেমন স্থানীয় কর্মসংস্থান তৈরি, চাষের জমিকে স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় রুপান্তর, কারখানার বাইরের স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভাব, দূষণের ফলে কৃষি অর্থনীতিতে প্রভাব, দূষণের ফলে এলাকার মানুষ এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি ইত্যাদি পরিমাপকের উপর ভিত্তি করে করা বিশ্লেষনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে NPVB এর মান নেগেটিভ অর্থাৎ স্থানীয় অর্থনীতি এবং এলাকার মানব কল্যানে এই কারখানা সেরকম কোনো ভূমিকা রাখছে না। সবচেয়ে বড় কথা স্পঞ্জ আয়রন কারখানা নিয়ে মালিকপক্ষ, প্রশাসন এবং কিছু ভন্ড সামাজিক ও পরিবেশকর্মীরা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন যে এই শিল্পের জন্য জমি দিলে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে এবং কর্মসংস্থান তৈরি হবে। কিন্তু প্রত্যেকটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার এলাকায় গেলেই দেখা যাবে এই “ শিল্প চাই, উন্নয়ন হবে” মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এরা আসলে নিজেদের সাম্রাজ্য বানিয়েছে। কেন্দ্রিয় সরকারের সাথে সহযোগীতা ও প্রতিযোগীতামুলকভাবে রাজ্য সরকার গুলোও একের পর এক স্পঞ্জ আয়রন ইন্ডাষ্ট্রির জন্য জমি বিলোয়। এ রাজ্যেও প্রাক্তন সরকারের আমলে খড়্গপুর ও ঝাড়গ্রামে এই কারখানার জন্য জমি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। স্থানীয় মানুষের আবেদন না মেনে একরকম জোর করেই জমি নেওয়া হয় কারখানার জন্য। স্থানীয় লোকেদের বিপুল কাজ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছিল তার কানাকড়ি আজও পুরন করা হয়নি। আজ রেশমির শ্রমিকদের বড় অংশটাই বাইরে থেকে আসে। ভারতে প্রতিটি স্পঞ্জ আয়রনের কারখানাই স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ভয়ানক রকম ভাবে ধ্বংস করলেও স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সেরকম তাৎপর্যপূর্ন কোনো ভূমিকা রাখেনি। ২০০৫ থেকে ২০১৫ রেশমি গ্রুপের টার্নওভার হয়েছে ৬০ কোটি থেকে প্রায় ২২০০ কোটি। এসি গাড়িতে বাড়িতে বসে থাকা রেশমির মালিকেরা নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়ানোর জন্য পুরো খড়্গপুর গোকুলপুরকে দূষণের অন্ধকূপে ফেলে দিয়েছে । আর প্রতিবাদী স্বরের ভলিউম যাতে ক্ষীণ থেকে একেবারে শুন্য করে দেওয়া যায় তার জন্য দালাল রাজনৈতিক দল,লোকাল গুন্ডা থেকে শুরু করে ক্লাবগুলোকেও লালন পালন করে তারা। ফলাফল আজ যখন দূষনে গোটা এলাকা প্রায় ধ্বংসের মুখে তখন বর্তমান সরকার ও প্রশাসন নানা ভাবে রেশমির পাশে দাঁড়াচ্ছে। একজোট হয়ে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলে কখনো ভয় দেখিয়ে কখনো নানা রকম প্রলোভনে চুপ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। CPBC এর নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য পলিউসান বোর্ডের বছরে নিয়ম করে দুবার করে কারখানা নিয়ম মানছে কিনা দেখা উচিত,কিন্তু রাজ্য পলিউসান বোর্ড তা বছরে একবার করে তাও নামমাত্র। পশ্চিমবঙ্গে ৯০% স্পঞ্জ আয়রন কারখানা তেই এমিসান নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। স্টেট পলিউসান বোর্ডের রিপোর্টও বলে ৪২% কারখানাতে আশেপাশের বায়ু স্ট্যান্ডার্ডের থেকে অনেক বেশি দূষিত(CSE) । সার্ভেতে উঠে আসে ৮০% কারখানার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ম মেনে হয় না। আসলে স্পঞ্জ আয়রন সম্পর্কে এই ধরনের নীতি লোকাল প্রসাশন, রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্র সরকারের নয় বরং আন্তর্জাতিক পুঁজি ও প্রথম বিশ্বের দেশ নির্দেশিত WTO এর নীতি দ্বারা চালিত। নাগরিক প্রতিবাদের মুখে পড়ে স্পঞ্জ আয়রন মত অতিরিক্ত দূষণ করা উৎপাদনগুলোকে আমেরিকা, ব্রিটেনের মত প্রথম বিশ্বের দেশুগুলি বহুকাল আগেই নিষিদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও এই স্পঞ্জ আয়রন কারখানা চলছে ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পঞ্জ আয়রন তৈরি হয় ভারতেই।বিশ্বের মোট স্পঞ্জ আয়রনের ২০% তৈরি হয় ভারতেই। ভারতে সবচেয়ে বেশি DRI তৈরি করে AM/NS গ্রুপ তারপর JSW,TATA এবং রেশমি গ্রুপ তো আছেই। তাছাড়াও প্রচুর ছোটো বড় কোম্পানি এই ব্যাবসায় টাকা ঢেলে চলেছে। গ্লোবাল পুঁজির উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্পঞ্জ আয়রন খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই গ্লোবাল পুঁজির ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে স্পঞ্জ আয়রনের ধাপার মাঠ বানিয়েছে। ২০২৩ সালে ভারতের স্পঞ্জ আয়রন রপ্তানিতে রেকর্ড ৪৯% বৃদ্ধি হয়েছে। হিসাব বলছে ২০৩০ সালের মধ্যে ৬০% ইস্পাত আসবে কয়লা নির্ভর স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলো থেকেই। অর্থাৎ আমাদের দেশ স্পঞ্জ আয়রন রপ্তানি করছে বিনিময় আমদানি করছে কালো ধোয়া আর একগাদা মারন রোগ।

স্পঞ্জ আয়রনের এই চরম আগ্রাসনের মাঝে ২০০৮ সালে উড়িষ্যার সুন্দরগড়ে ৫০০ জন মহিলা একসাথে প্রতিবাদ জানায় স্পঞ্জ আয়রন কারখানার। এই প্রতিবাদের ফলস্বরুপ ১২ টা স্পঞ্জ আয়রন কারখানা বন্ধ হয়। যদিও ৪২ দিনের ছুটির শাস্তি দিয়ে সরকার আবার কারখানা খুলে দেয়। ২০০৯ এর জুন মাসে ছত্রিশগড়ের সিলতারা ও উরলাতে ৩০০ জন রাস্তা দখল করে প্রতিবাদ জানায় স্পঞ্জ আয়রন কারখানার বিরুদ্ধে। ২০২১ সালে ছত্রিশগড়ের যশপুর জেলার মূলনিবাসী জনগনরা স্পঞ্জ আয়রন কারখানার বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনকে চিঠি লেখে। যারা দাবি তোলে স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় সমস্যা নেই, শুধু দূষণ নিয়ন্ত্রন করলেই হবে তাদের মুখে ঝামা ঘষে এই আন্দোলনকারীরা দাবি তোলে " অরন্য ধ্বংস করে আমাদের লোহা কিংবা বিদ্যুৎ চাই না।আমাদের কৃষি এবং বনজ সম্পদ নির্ভর কারখানা চাই"। কিন্তু সরকার, প্রশাসন,আইনের উপর ভরসা করেও রোখা যায় নি স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলোকে। অন্ধ্রপ্রদেশে মেহবুবনগরের এক স্পঞ্জ আয়রন কারখানার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আইনি লড়াইয়ের পরও কোনো ফলাফল না পেয়ে রীতিমত কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। পরে একরকম বাধ্য হয়ে সরকার ও কোম্পানি ৩ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দেয়। ২০০৯ সালে কর্নাটকের কুনডিলে বার বার প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন রাজ্য পলিউসান বোর্ড কারখানা চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দেয়, তখন গ্রামবাসীরা হামলা চালায় কারখানায়। ভয় পেয়ে প্রশাসন বাধ্য হয় কারখানার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে। ঝাড়গ্রাম এবং খড়্গপুরেও রেশমির বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ হয়েছে। খড়্গপুর ও গোকুলপুরে দূষন বিরোধী অনেক মঞ্চও তৈরি হয়েছে। রেশমির তরফ থেকে নানা রকম বাধা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে খড়্গপুরে মানুষ রেশমির এই দূষনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছে। উড়িষ্যা থেকে ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কর্নাটক, স্পঞ্জ আয়রন বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছে মানুষ। দাবি উঠছে এই ধরনের কারখানাগুলো বন্ধের এবং স্পঞ্জ আয়রনের উপর ভারত সরকারের নীতি পরিবর্তনের।

১৯৫২ সালের লন্ডন স্মোক কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। লন্ডন স্মোগের পরেই ব্রিটিশ সরকার ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এনে শিল্পগত এবং ঘরের কাজে কয়লা ব্যাবহার কমানোর উপর সীমাবদ্ধতা আনার চেষ্টা চালায়। এর পরে দুষন বিরধী বিল আর পরিবেশ দূষনের কারনে মৃত্যু দুইই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। জাতিসংঘের রিও কনভেনসান, কিংবা কিয়েটো প্রটোকোল কিংবা প্যারিস এগ্রিমেন্টে বারবার কার্বন এমিশান কমানোর কথা বলা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু ২০২৩ সালেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে মারা গেছে প্রায় এক লাখ লোক। এই জলবায়ু পরিবর্তনে স্পঞ্জ আয়রনের আংশিদারিত্ব কত শতাংশ ঠিক জানা নেই। জানা নেই স্পঞ্জ আয়রনের কারনে সারা বিশ্বে কিংবা ভারতে মৃত্যুর সংখ্যাটা ঠিক কত। কিন্তু লন্ডন স্মোগ থেকে স্পঞ্জ আয়রন, জলাবায়ু পরিবর্তন , পরিবেশ দূষণে মৃত মানুষদের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী আসলে, প্রকৃত খুনী কে? কার্বন নাকি কার্বনকে খুনের কাজে ব্যবহার করা মুনাফালোভীরা এই প্রশ্ন আজ প্রচন্ড ভাবে উঠে আসা দরকার। লন্ডন স্মোগের পরে ব্রিটেনের স্বাস্থ্য দপ্তরকে লেখা চিঠিতে এক ব্যাক্তি লেখেন “What are our wonderful scientists doing? In an age of jet propulsion, atomic energy, and all the miracles of modern science at which we marvel, these wretched people can’t solve the problem of a lousy fog!” । বিজ্ঞানীরা পারবে কিনা জানি না কিন্তু আরেকটি লন্ডন স্মোগ হওয়ার আগে এই সিরিয়াল কিলারকে আপনাদেরই খুজে বার করতে হবে।

তথ্যসুত্রঃ

- Sinha, Monalisa, Susanta Kumar Chakraborty, and Partha Pratim Chakravorty. "Effect of industrial effluents from iron and steel company on benthic macroinvertebrate communities of fresh water ponds in India." (2015).

- Dattagupta, Nupur, Sarbani Mitra, and K. M. Agrawal. "Environmental sustainability assessment of sponge iron industries in West Bengal using DEA." Int. J. Res. Anal. Rev 5.4 (2018): 171-174.

- Rao, Padma S., et al. "Air quality impact of sponge iron industries in central India." Bulletin of environmental contamination and toxicology 82 (2009): 255-259.