পৃথিবীর সর্বত্র বর্তমান সময়ে দু’পক্ষের বিবাদ এখন সাধারণ ঘটনা। সে রাশিয়া-ইউক্রেন হোক বা মণিপুরে কুকি-মেইতেই কিংবা আসামে অহমিয়া-বাঙালি। এর ওপরে রয়েছে নুহ্-তে বা অন্যত্র ‘ভারতের হিন্দু’ বনাম ‘বহিরাগত মুসলমান’-এর নির্মিত দাঙ্গা। তো এগুলো হল দেশ, রাজ্য বা সমাজের চিত্র। কিন্তু মেডিসিনের জগতেও এরকম একটি দ্বিপাক্ষিক বিবাদের জন্ম সমাসন্ন – গত ২ আগস্টে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিলের (ভারতবর্ষের ডাক্তারদের নিয়ামক সংস্থা) জারি করা এক বিজ্ঞপ্তির পরে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে – ভারতের সমস্ত রেজিস্টার্ড ডাক্তারকে প্রেসক্রিপশনে জেনেরিক মেডিসিন লিখতে হবে। ব্র্যান্ড-নামের ওষুধ নয়। এবং যদি এর অন্যথা হয়ে তাহলে সাময়িকভাবে ডাক্তারের লাইসেন্সও প্রত্যাহার করে নেওয়া হতে পারে। যদিও ডাক্তারদের সর্ব বৃহৎ সংগঠন আইএমএ এবং অন্যান্যদের চাপে পড়ে আপাতত এ প্রস্তাব মুলতুবি রয়েছে। কবে আবার চালু হবে এখনো নিশ্চিত নয়।

কিন্তু জেনেরিক ড্রাগ বনাম ব্র্যান্ড-নামের (যে ওষুধগুলো বা একই ওষুধ আলাদা আলাদা নামে বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন দামে বিক্রি করে, যেমন জ্বরের ওষুধ ক্যালপল) ওষুধের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সরকারি স্তরে এবং ডক্তারদের সমাজে নথিবদ্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি?

আমার অবস্থান পরিষ্কার করে দিই – আমি জেনেরিক নামের ওষুধ লেখার পক্ষে (যেমন ক্যালপলের উপাদান প্যারাসিটামল), কোন ব্র্যান্ড-নামের ওষুধের পরিবর্তে। ভারতে এরকম বহুসংখ্যক ডাক্তার এবং স্বেচ্ছাসেবী, অসরকারি সংস্থা রয়েছে (যেমন পশ্চিমবাংলায় “শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ”) যারা জেনেরিক নামের ওষুধই লিখে থাকেন। কিন্তু এ ওষুধ লেখার ক্ষেত্রে ওষুধের বিজ্ঞানের বিবেচনায় আমার একটি শর্ত আছে – জেনেরিক নামের ওষুধের গুণমান, মানুষের শরীরে ওষুধ কতটা কার্যকরী হচ্ছে, কী পরিমাণ ওষুধ রক্তে মিশে যাবার পরে একটি নির্দিষ্ট সময় জুড়ে ধীরে ধীরে ‘রিলিজড’ হচ্ছে ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, ব্র্যান্ড-নামের ওষুধের সাথে তুলনায় এ ওষুধগুলোর কার্যকারিতা একইরকম থাকছে কিনা, এটাও বিবেচ্য। সাধারণত রক্তে মিশে যাবার পরে যদি ওষুধের সক্রিয় মলিক্যুলের ৯০% কার্যকরী থাকে তাহলে ওষুধটি যথেষ্ট কার্যকরী বলে ধরে নেওয়া হয়।

এখানে মাথায় রাখা দরকার, জেনেরিক ওষুধ ব্র্যান্ড-নামের ওষুধের অন্তত ৩০% বা এর চেয়েও কম দামের হতে পারে। বিভিন্ন গরীব দেশের সাধারণ জনতার জন্য (ভারতও এর মধ্যে পড়ে) এ কারণে জেনেরিক ওষুধ বাস্তবিকই স্বাগত। এবং সমগ্র পৃথিবীর ২০% জেনেরিক ওষুধ তৈরি করে ভারত যেজন্য এ দেশকে “ফার্মেসি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড” বলা হয়। বছরে প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। আবার উলটো দিকও সত্যি। সাধারণভাবে মানুষ অবগত আছেন, ব্র্যান্ড-নামের ওষুধ বিক্রী করার জন্য বিশেষ করে বড়ো ওষুধ কোম্পানিগুলো কিভাবে যাদের ভালো প্র্যাকটিস আছে সেসমস্ত ডাক্তারবাবুদের ‘খুশি’ রাখার চেষ্টা করে। জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন বা ঊপঢৌকনের জন্য যে বিপুল খরচ হয় সেটার সাশ্রয় হয়। ফলে ওষুধের দাম কম রাখা যায়।

জেনেরিক ওষুধের ছোট্ট ইতিহাস

আমেরিকায় ১৮৮৮ প্রথম জেনেরিক ওষুধের কারখানা তৈরির পর থেকেই ওষুধের গুণমান নিয়ে বিতর্ক এর পিছু ধাওয়া করেছে। গুণমান রক্ষার জন্য আমেরিকার কংগ্রেসে ১৯০৬ সালে ‘ফেডারেল ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাক্ট” চালু হয়। এরপরে ১৯২৮ এবং ১৯৩৭ সালে আরও পরিবর্তন/সংশোধনী আসে। ১৯৩৭-এ Elixir Sulphanilamide-এর (জেনেরিক ওষুধ ছিল) ব্যবহার করার পরে ১০৭ জন মানুষের মৃত্যু হয়। এরপরে প্রথমে ফেডারেল ফুড, ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট চালু হয়। এরও অল্পদিন পরে বিশ্বের মান্য এবং অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য স্ব-শাসিত সংস্থা “ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA)” তৈরি হয়। FDA থেকে একটি ওষুধের বাজারে আসার জন্য লাইসেন্স পেতে অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাস করতে হয়।

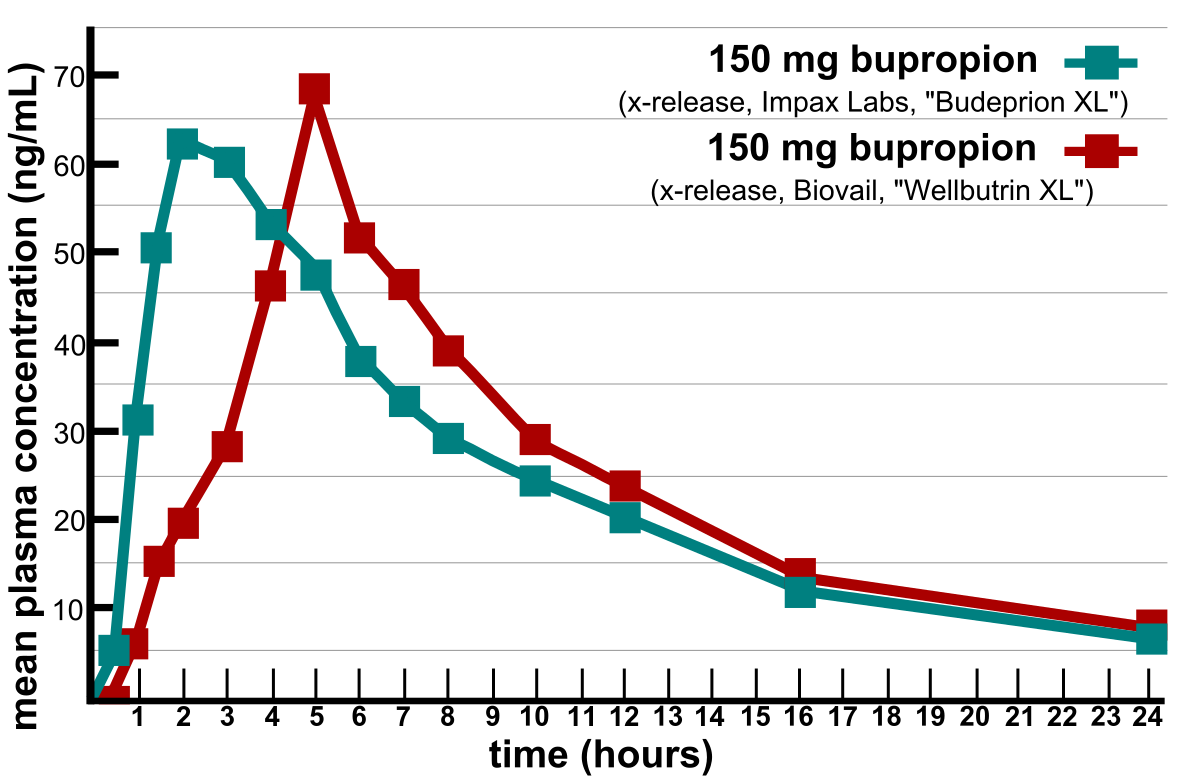

কিন্তু বিগত কয়েক বছরে FDA-এর পরিচালনা নিয়ে দুর্নীতি, অসাধুতা, অনুমোদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এমনকি ঘুরপথে উৎকোচ নেবার ঘটনা এবং ‘বায়োইক্যুইভ্যালেন্স’ ইত্যাদি নিয়ে নান বিতর্কের জন্ম হয়েছে। এখানে বলে নেওয়া দরকার ‘বায়োইক্যুইভ্যালেন্স’ কী। যখন একই উপাদানের দুটি বা তার বেশি সংখ্যক ওষুধের একই উপাদান থাকে এবং শরীরের অভ্যন্তরে একইরকমের প্রত্যাশিত ফলাফল দেয় তাহলে দুটি বা তার বেশি ওষুধের ‘বায়োইক্যুইভ্যালেন্স’ সমান বলে ধরে নেওয়া হয়। জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রে এটা এক শক্ত মানদণ্ড। নীচের গ্রাফটি থেকে একথা পরিষ্কার হবে আশা করি।

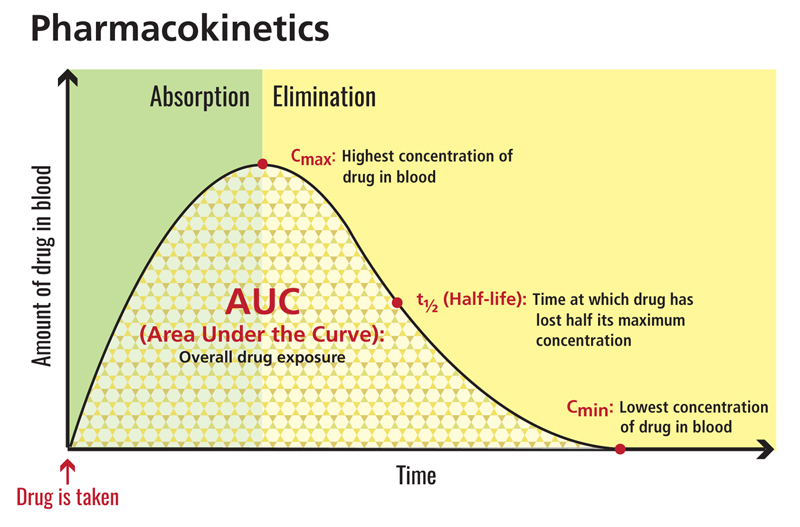

পাঠকদের ডাক্তারি শেখার ভয়ে ভীত হবার কোন কারণ নেই! একেবারে সহজবোধ্য আরও দুটো বিষয় বলি, পারিভাষিক (ফার্মাকোলজি এবং মেডিসিনের ক্ষেত্রে) ভাষায় যাদের AUC এবং Cmax বলা হয়। এগুলোও ওষুধের কার্যকারিতা পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেসব ওষুধ বা molecule এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য ওষুধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

পারিভাষিক (ফার্মাকোলজি এবং মেডিসিনের ক্ষেত্রে) ভাষায় যাদের AUC এবং Cmax বলা হয়।এগুলোও ওষুধের কার্যকারিতা পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেসব ওষুধ বা molecule এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য ওষুধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সময়ের বিচারে জেনেরিক এবং ব্র্যান্ড-নামের ওষুধ

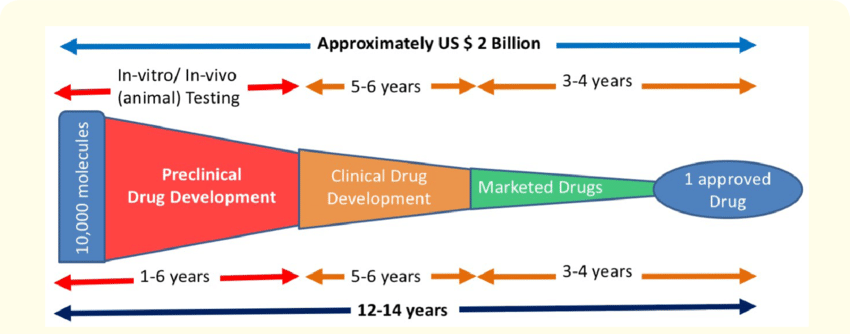

একটি ওষুধ ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত হওয়া থেকে বাজারে বিক্রির জন্য আসা, এ সময়ের ব্যবধান ১০ থেকে ১২ বছর। এর মাঝে পরপর ধাপগুলো এরকম – (১) গবেষণা করে একটি মলিক্যুলকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এটা প্রমাণিত হওয়া, (২) গিনিপিগ বা ইঁদুরের ওপরে বেশ একটি দীর্ঘসময় ধরে পরীক্ষা চালানো বিভিন্ন ধরনের সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বোঝা এবং এর সমাধানের উদ্দেশ্যে, (৩) ৩টি ধাপে ছোট থেকে বড়ো সংখ্যায় ক্লিনিকাল ট্রায়াল, যেখানে রোগীদের ওপরে এর পরীক্ষা করা হয়। আর আগে ওষুধের ট্রায়ালের জন্য সম্মতি আছে (যদিও এক্ষেত্রে অনেক ব্যবাসায়িক এবং জাতিগত নোংরামি হয়) এরকম ভলান্টিয়ারদের ওপরে ওষুধের পরীক্ষা চালানো হয়, (৪) এরপরে একে পাঠানো হয় আমেরিকার ক্ষেত্রে FDA-এর কাছে, অন্যান্য দেশে স্ব স্ব ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটির কাছে। সেখানে, ধরে নেওয়া যেতে পারে, সবকিছু বিধিসম্মত হলে বাজারে বিপণন করার লাইসেন্স পাওয়া যায়। সবমিলিয়ে একটি ওষুধের বাজারে আসতে ১৫ বছরও লেগে যেতে পারে। খরচ হয়, ওষুধ কোম্পানির দেওয়া তথ্য বা অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, প্রায় ২ বিলিয়ন বা ভারতীয় মুদ্রায় ১,৬৬,৩0,৫৮,00,000 টাকা। এই বিপুল টাকার খরচ তোলার জন্য একটি ওষুধের পেটেন্ট ২০ বছরের জন্য দেওয়া হয়।

যেহেতু দীর্ঘকালীন ক্লিনিকাল ট্রায়াল ব্র্যান্ড-নামের ওষুধের ক্ষেত্রে আগেই হয়ে গিয়েছে এজন্য জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রে নতুন করে ক্লিনিকাল ট্রায়াল দিতে হয় না। এতে সময় বাঁচে এবং ওষুধের দাম কম হয়।

কেবলমাত্র দেখা হয় – (১) ব্র্যান্ড-নামের ওষুধের যে সক্রিয় উপাদানগুলো সেগুলো সঠিক মাত্রায় আছে কিনা, (২) একই শক্তি নিয়ে কাজ করছে কিনা, (৩) একই ডোজে, চেহারায় এবং একই পথে শরীরে প্রবেশ করে কিনা (যেমন, ইঞ্জেকশন হলে জেনেরিক ওষুধও ইঞ্জেকশন হতে হবে, (৪) একই রোগে একইভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা এবং ওষুধের প্যাকেটের গায়ে একইরকমের লেবেল থাকছে কিনা, (৫) একই রকমের শক্তি থাকছে কিনা, আবার নিরাপদ কিনা, (৬) ‘বায়োইকুভ্যালেন্স’-এর ক্ষেত্রে একই রকম কার্যকরী কিনা, (৭) “In order to receive approval for marketing, a generic drug must meet the same batch requirements for identity, strength, purity, and quality and be therapeutically equivalent to the branded product”, এবং, সর্বোপরি, (৭) একইরকমের কঠোর ‘Good Manufacturing Practice” মেনে তৈরি হয়েছে কিনা। উল্লেখযোগ্য হল, নিয়ম অনুযায়ী, বাজারে আসার আগে ‘বায়োইকুভ্যালেন্স’ সঠিক মাত্রায় বোঝার জন্য জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রেও অন্তত ১২ জন রোগীর ওপরে ট্রায়াল দিতে হয়।

মোদ্দা কথা হল, পেটেন্ট-এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে কিংবা স্বল্প দামে দেবার জন্য শুধু জেনেরিক ওষুধ নয়। ব্র্যান্ড-নামের ওষুধে এক এক কোম্পানির এক এক রকম দামের যে বিপুল পার্থক্য সেটা জেনেরিক ওষুধে থাকবেনা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যাহোক করে একটি জেনেরিক ওষুধ বানিয়ে বাজারে বিক্রি করলেই হল। ওপরে বলা সবকটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যিক। কিন্তু এগুলো দেখবে কে? কেন্দ্রের এবং রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটি সহস্র ছিদ্রযুক্ত – না আছে উপযুক্ত টেকনোলজি বা পরিকাঠামো, না আছে সদর্থক কিছু করার সদিচ্ছা। ফলে জেনেরিক ওষুধের মান কার্যত প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। এবং একই সাথে প্রশ্ন উঠবে, জেনেরিক লেখার দায় ডাক্তারের, কিন্তু জেনেরিক ওষুধ তৈরি করার দায়িত্ব বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নয় কেন?

আমার মনে হয়, একাধিক কারণ এখানে কাজ করছে – (১) দৈত্যাকৃতি যেসব মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি ভারতে ব্যবসা করে তাদের লবি করার ক্ষমতা এবং অর্থের জোরে তাদেরকে বাধ্য করা যাবেনা জেনেরিক ওষুধ তৈরি করতে, (২) এতদিন পর্যন্ত বিশ্বের বাজারে (বিশেষত আফ্রিকার মতো গরীব দেশগুলোতে) যে কোম্পানিগুলো জেনেরিক ওষুধ রপ্তানি করেছে, তারা এবার দেশের বাজার দখল করতে চায় এবং বিভিন্নভাবে শাসকদলের কৃপাধন্য হবার কাজটি করে চলেছে, (৩) ডাক্তাররা ‘নরম’ টার্গেট – এদের পেটালে, মারলে, মেরে ফেললেও শেষ অব্দি কিছু হবেনা এবং ডাক্তারদের সঙ্গে ক্ষমতার বৃত্তের যোগাযোগ নেই, ফলে ক্ষমতাশূন্য, এবং (৫) এখন AYUSH-এর ডাক্তারদেরও লাইসেন্স দেবার ফলে তথাকথিত ডাক্তারদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, বেড়েছে নির্দিষ্ট ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব।

ফলে শেষ অব্দি দায় নিতে হবে ডাক্তারদের – ভালো মানের জেনেরিক ওষুধ দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও।